留学中は、ハンガリー国内だけでなく、スロバキア、チェコ、スイス、中国など、本当にたくさんの演奏の機会をいただきました。ディプロマを取得後、アカデミーを卒業し、帰国してからは、ツィンバロンを広める活動をしてきました。そしてオーケストラ、アーティストと共演、新作の初演、TVやラジオへの出演、日本各地でのリサイタル等々、たくさんの機会をいただきました。

2023年10月には憧れだったNHK交響楽団さんとご一緒させてことができました。その時の演奏はEテレ『クラシック音楽館』でも放送されました。

まだまだ日本では馴染みのない楽器ですが、ツィンバロンは本当に素晴らしい楽器です。たくさんの人たちにこのツィンバロンを知っていただけるように、これからも活動していきたいと思っています。

活動記録

演奏活動

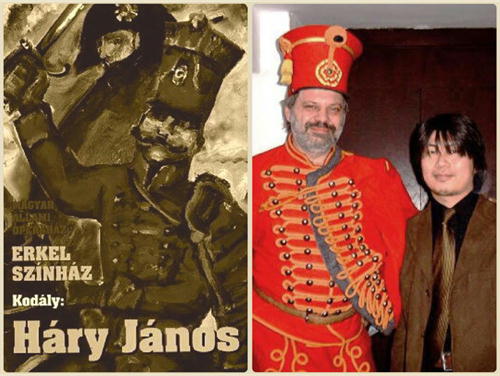

組曲「ハーリ ヤーノシュ」

当時、僕の住んでいたフラットのすぐ近くにエルケル劇場があり(残念ながらすでに閉館してしまいました。)、そこでオペラ「ハーリヤーノシュ」が上演されていました。そして、エルケル劇場の主席ツィンバロン奏者こそ、僕の師匠であるヘレンチャール・ヴィクトリアだったのです。

ヴィクトリア先生の計らいで、毎年オペラの練習だけでなく、本番までもオーケストラピットの先生の真横で見学させてもらっていました。役者さんからもとても親切にしていただいて、いろいろなことを教わりました。

ハンガリー語と密接に結びついている民謡のメロディー、リズム、それに加えて、忘れてはならない最も大切な部分「ハンガリー人の心」。これを学べたことは、ブダペストに留学して得た最大の経験でした。

日本ではオペラではなく組曲「ハーリヤーノシュ」がたびたび演奏されます。オペラのストーリーやハンガリー語のリズム、ハンガリーダンスのステップをちょっと知るだけで、組曲を演奏する人も、聴く人も必ずワクワクするはず。僕はそんな本当の意味でのハーリヤーノシュを日本で伝えていきたいと思っています。

帰国後、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、東京都交響楽団、読売交響楽団、京都市交響楽団をはじめ、日本各地のたくさんのオーケストラと組曲「ハーリヤーノシュ」をご一緒させていただく機会を得ました。僕の第2の故郷ハンガリーの作品を日本のオーケストラとご一緒させていただくことは本当に幸せなことです。

そして、これからもたくさんのオーケストラとこの「ハーリヤーノシュ」を通じて、ハンガリーの音楽、ハンガリーの心を伝えていきたいと思っています。

オーケストラ

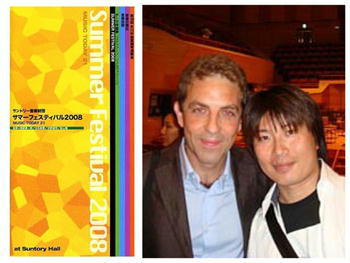

サントリーホール「サマーフェスティバル」には3度出演させていただきました。2006年にゲルゲス・レンツ作曲「星」、2008年にステファーノ・ジェルヴァゾーニ作曲「イーレネ・シュティンメ」、2014年にはパスカル・デュサパン作曲「風に耳をすませば」の初演に関わりました。作曲家と直接話をさせていただくのは、いろんな意味で勉強になります。また、サントリーホールという素晴らしい空間で演奏できたのは本当に素晴らしい経験となりました。

作曲家S.ジェルヴァゾーニ氏と(サントリーホールにて)

また、新日本ハーモニー交響楽団さんにはゲストとして呼んでいただき、すみだトリフォニーホールにてヴァイネル・レオ「狐の踊り」をオリジナルアレンジで共演させていただきました。

コダーイ・ゾルターン「ハーリヤーノシュ」は、日本各地のたくさんのオーケストラと共演させていただいてきました。

また、同じくコダーイ・ゾルターンの「カーライ地方の踊り」をハンガリー・ケチケメートにてコダーイ音楽学校のオーケストラと共演。この曲では2台のツィンバロンが書かれていますが、ヘレンチャール・ヴィクトリア先生とともに担当しました

留学中はブダペストのオーブダ会館にて、バッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」をサカーイ・アーグネシュ先生とともに2台のツィンバロンがソロを務めオーケストラと共演したり、ヴィヴァルディの「4つのヴァイオリンのための協奏曲をサカーイ・アーグネシュ先生、同門下のショヴァゴー・エーヴァ、リステシュ・イェヌーとともに4人でソリストを務めました。

また、スロバキアでもバンスカービストリツァオペラハウス管弦楽団とバッハのヴァイオリンコンチェルトのソリストをツィンバロンで共演しました。

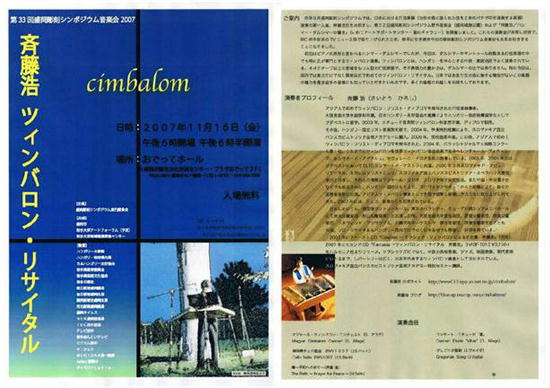

ソロ リサイタル

名古屋電気文化会館でのリサイタルでは、作曲家の西村朗氏によって書かれた新作「ツィンバロンのための伝説曲」を世界初演。このリサイタルはサントリー芸術財団の推薦コンサートとなりました。

岩手県では盛岡のおでってホール、大船渡のリアスホール、八幡平のフォレストアイなどで開催しました。また、横浜の山手西洋館、松江スティックビル、プラバホールをはじめ、各地で開催しています。

アンサンブル バラトン

復興支援活動

東日本大震災復興支援コンサート

作曲 楽曲提供

その他

国際コンクール審査員

2019年

ハンガリー・ジュール・フィルハーモニー管弦楽団演奏会

2022年

《遍在する音楽会》

落合陽一×日本フィル プロジェクトVOL.6 《遍在する音楽会》

2022年08月25日(木曜日)19時00分 サントリーホールにて

プログラム

ジョン・ケージ:ミュージサーカス(1967)[コンサートホール版]

阿寒アイヌ、世界遺産 京都醍醐寺の僧侶、LOVOT(らぼっと)、琉球舞踊、日本フィルハーモニー交響楽団メンバー

アイヴズ:答えのない質問

藤倉大:メディアアートとオーケストラのための「for null」

――落合陽一「Re-Digitalization of Waves」に寄せて ※委嘱世界初演

ファリャ:《恋は魔術師》より「火祭りの踊り」

ストラヴィンスキー:バレエ組曲《火の鳥》(1919年版)

※開演前プレイベント「カラヤン広場のミュージサーカス」17:00~18:00(荒天中止)

プレイベント<カラヤン広場のミュージサーカス>

出演者

アマルジャルガル・ドルギオン(馬頭琴・ホーミー)、巨大クロネコ、

斉藤 浩(ツィンバロン)、NPO法人日本インドネシア・バリ教育文化協会(JIBECA)(ガムラン)、中村華子(笙)、橋本晋哉(セルパン)、

マイケル ʻマニッシュʼ ロビンソン(スティールパン)、

街角マチコ(マトリョミン)